зғӯеҲәж–°жҳҹй©°жҸҙдёүзӢ®пјҒ21 еІҒж–ҜеҚЎеҲ©зү№иЎҘе…ҘиӢұж је…°и®ӯз»ғ

еҢ—дә¬ж—¶й—ҙ 10 жңҲ 13 ж—ҘпјҢиӢұж је…°йҳҹе®ҳж–№е…¬е‘ҠзЎ®и®ӨпјҢ21 еІҒзҡ„зғӯеҲәеүҚй”Ӣж–ҜеҚЎеҲ©зү№е·ІеҠ е…Ҙзҗғйҳҹи®ӯз»ғйҳөиҗҘпјҢиҝҷдёҖеҸҳеҠЁжҒ°йҖўйҳҝж–ҜйЎҝз»ҙжӢүеүҚй”ӢжІғзү№йҮ‘ж–Ҝеӣ дјӨйҖҖеҮәйӣҶи®ӯпјҢдёәеҚіе°ҶеҲ°жқҘзҡ„дё–йў„иөӣе®ўеңәеҜ№йҳөжӢүи„ұз»ҙдәҡзҡ„е…ій”®жҲҳеҪ№жіЁе…ҘдәҶж–°йІңжҙ»еҠӣгҖӮеҜ№дәҺиҝҷдҪҚд»ҺзғӯеҲәйқ’и®ӯдҪ“зі»иө°еҮәзҡ„ж–°жҳҹиҖҢиЁҖпјҢжӯӨж¬Ўи·»иә«жҲҗе№ҙеӣҪ家йҳҹи®ӯз»ғеҗҚеҚ•пјҢж—ўжҳҜж„ҸеӨ–д№Ӣе–ңпјҢжӣҙжҳҜе®һеҠӣз§ҜзҙҜзҡ„еҝ…然еӣһе“ҚгҖӮ

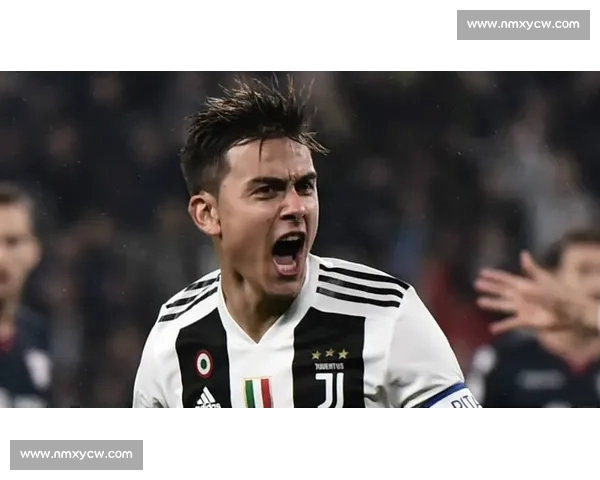

ж–ҜеҚЎеҲ©зү№зҡ„и¶ізҗғиҪЁиҝ№е§Ӣз»Ҳй•ҢеҲ»зқҖзғӯеҲәйқ’и®ӯзҡ„еҚ°и®°гҖӮ2004 е№ҙеҮәз”ҹдәҺдјҰж•Ұзҡ„д»–пјҢ17 еІҒдҫҝдёҺзғӯеҲәзӯҫдёӢйҰ–д»ҪиҒҢдёҡеҗҲеҗҢпјҢйҡҸеҗҺйҖҡиҝҮз§ҹеҖҹеҺҶз»ғжү“зЈЁжҠҖиүә вҖ”вҖ”2022 е№ҙеңЁжңҙиҢЁиҢ…ж–Ҝзҡ„иӢұз”ІиөӣеӯЈдёӯпјҢд»– 34 ж¬ЎеҮәеңәиҙЎзҢ® 4 зҗғ 1 еҠ©ж”»пјӣ2023 е№ҙз§ҹеҖҹдјҠжҷ®ж–Ҝз»ҙеҘҮжңҹй—ҙпјҢиҷҪжңӘж–©иҺ·иҝӣзҗғеҚҙз§ҜзҙҜдәҶиӢұеҶ иөӣдәӢз»ҸйӘҢпјӣ2024 е№ҙ 3 жңҲеҜ№йҳөж°ҙжҷ¶е®«зҡ„жҜ”иөӣдёӯпјҢд»–з»ҲдәҺе®ҢжҲҗиӢұи¶…йҰ–з§ҖгҖӮжң¬иөӣеӯЈиҮід»ҠпјҢж–ҜеҚЎеҲ©зү№иҷҪд»…дёәзғӯеҲәиҺ·еҫ— 5 ж¬ЎжӣҝиЎҘеҮәеңәжңәдјҡпјҢеҚҙй«ҳж•ҲдәӨеҮә 1 зҗғ 2 еҠ©ж”»зҡ„жҲҗз»©еҚ•пјҢ200 дёҮ欧е…ғзҡ„иә«д»·иғҢеҗҺпјҢжҳҜд»–еңЁжңүйҷҗж—¶й—ҙеҶ…еұ•зҺ°зҡ„иҝӣж”»еӨ©иөӢгҖӮйқ’е№ҙйҳҹж—¶жңҹзҡ„ж•°жҚ®жӣҙжҳҫй”ӢиҠ’пјҢжӣҫеҚ•иөӣеӯЈеңЁзғӯеҲә U18 иҒ”иөӣиҪ°е…Ҙ 17 зҗғпјҢU зі»еҲ—иөӣдәӢзҙҜи®ЎиҙЎзҢ® 12 зҗғ 6 еҠ©ж”»пјҢйҖҹеәҰдёҺеҠӣйҮҸе…јеӨҮзҡ„зү№иҙЁж—©е·Іеј•иө·иӢұж је…°ж•ҷз»ғз»„е…іжіЁгҖӮ

жӯӨж¬ЎиЎҘеҸ¬е Әз§° "еҸҠж—¶йӣЁ"гҖӮжІғзү№йҮ‘ж–ҜеңЁеҜ№йҳөеЁҒе°”еЈ«зҡ„еҸӢи°ҠиөӣдёӯеҸ—дјӨпјҢиҝҷдҪҚжӣҫеңЁж¬§жҙІжқҜеҚҠеҶіиөӣжү“е…ҘеҲ¶иғңзҗғзҡ„еүҚй”ӢзјәеёӯпјҢи®©иӢұж је…°й”ӢзәҝйқўдёҙиҪ®жҚўеҺӢеҠӣгҖӮиҖҢж–ҜеҚЎеҲ©зү№зҡ„жҠҖжңҜзү№зӮ№жҒ°еҘҪжҸҗдҫӣдәҶж–°и§Јжі•пјҡиә«й«ҳ 1.82 зұізҡ„д»–ж—ўиғҪиғңд»»дёӯй”ӢдҪҚзҪ®пјҢеҸҲеҸҜеҮӯеҖҹзҒөжҙ»жҖ§жёёејӢиҫ№и·ҜпјҢе…¶ж•Ҹй”җзҡ„й—ЁеүҚе—…и§үдёҺеҸҚеҮ»дёӯзҡ„еҶІеҲәиғҪеҠӣпјҢдёҺжӢүи„ұз»ҙдәҡ "зЁіеӣәйҳІе®Ҳ + еҝ«йҖҹеҸҚеҮ»" зҡ„жҲҳжңҜйЈҺж јеҪўжҲҗеӨ©з„¶е…ӢеҲ¶гҖӮжҚ®йҳҹеҶ…ж¶ҲжҒҜпјҢи®ӯз»ғдёӯж•ҷз»ғз»„е·Іе°қиҜ•е°Ҷд»–дёҺеҮҜжҒ©иҝӣиЎҢжҗӯжЎЈжј”з»ғпјҢеҸҢеүҚй”Ӣй…ҚзҪ®жңүжңӣи®©иӢұж је…°зҡ„иҝӣж”»жӣҙе…·еұӮж¬Ўж„ҹ вҖ”вҖ” еҮҜжҒ©еұ…дёӯзӯ–еә”ж—¶пјҢж–ҜеҚЎеҲ©зү№зҡ„з©ҝжҸ’и·‘еҠЁеҸҜжңүж•Ҳж’•жүҜеҜ№ж–№йҳІзәҝпјҢиҝҷз§ҚйЈҺж јиҪ¬жҚўдёҺжІғзү№йҮ‘ж–Ҝзҡ„зүөеҲ¶еһӢжү“жі•еҪўжҲҗдә’иЎҘгҖӮ

еҲқе…ҘеӣҪ家йҳҹзҡ„ж–ҜеҚЎеҲ©зү№еұ•зҺ°еҮәи¶…и¶Ҡе№ҙйҫ„зҡ„жҲҗзҶҹгҖӮи®ӯз»ғдёӯд»–дё»еҠЁдёҺдәЁеҫ·жЈ®гҖҒиҗЁеҚЎзӯүиҖҒе°ҶдәӨжөҒпјҢиөӣеүҚд№ жғҜйҖҡиҝҮеҶҷж—Ҙи®°жўізҗҶжҖқз»ӘгҖҒи°ғж•ҙеҝғжҖҒзҡ„д»–пјҢж—©е·ІеҒҡеҘҪиҝҺжҺҘжҢ‘жҲҳзҡ„еҮҶеӨҮгҖӮ"з©ҝдёҠиӢұж је…°зҗғиЎЈжҳҜжһҒеӨ§зҡ„иҚЈиҖҖпјҢдёҚиғҪжңүдёқжҜ«иҪ»и§Ҷ"пјҢиҝҷдҪҚжӣҫеңЁжё©еёғеҲ©зҗғеңәе®ҢжҲҗиҝӣзҗғеЈ®дёҫзҡ„е№ҙиҪ»дәәпјҢе§Ӣз»Ҳи®°еҫ— 2018 е№ҙи§ӮзңӢзү№йҮҢзҡ®е°”д»»ж„Ҹзҗғж—¶зҡ„йңҮж’јпјҢеҰӮд»Ҡз»ҲдәҺжңүжңәдјҡдәІиә«дҪ“йӘҢеӣҪ家йҳҹиөӣдәӢзҡ„йҮҚйҮҸгҖӮйҳҹеҶ…дәәеЈ«йҖҸйңІпјҢж–ҜеҚЎеҲ©зү№еңЁеҜ№жҠ—и®ӯз»ғдёӯеұ•зҺ°еҮәејәзғҲзҡ„з«һдәүж¬ІпјҢдёҺйҳҹеҸӢзҡ„й…ҚеҗҲй»ҳеҘ‘еәҰжӯЈеҝ«йҖҹжҸҗеҚҮпјҢе…¶дё“жіЁзҡ„жҖҒеәҰиөўеҫ—дәҶж•ҷз»ғз»„и®ӨеҸҜгҖӮ

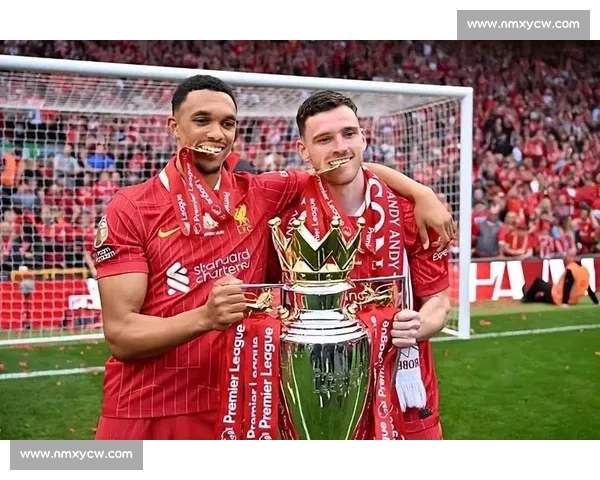

еҜ№дәҺиӢұж је…°йҳҹиҖҢиЁҖпјҢж–ҜеҚЎеҲ©зү№зҡ„еҠ е…ҘдёҚд»…жҳҜеә”жҖҘиЎҘе……пјҢжӣҙжҳҜйқ’и®ӯжҲҗжһңзҡ„зӣҙи§ӮдҪ“зҺ°гҖӮд»Һ U15 еҲ° U21 зҡ„е…ЁжўҜйҳҹеҺҶз»ғпјҢи®©д»–ж·ұи°ҷдёүзӢ®еҶӣеӣўзҡ„жҲҳжңҜзҗҶеҝөпјҢиҖҢжң¬иөӣеӯЈж¬§иҒ”жқҜеҜ№йҳөеҹғе°”еӨ«ж–Ҝе Ўж—¶зҡ„йҰ–зІ’дёҖзәҝйҳҹиҝӣзҗғпјҢжӣҙиҜҒжҳҺд»–е…·еӨҮеӨ§иөӣжҠ—еҺӢиғҪеҠӣгҖӮ10 жңҲ 15 ж—Ҙе®ўжҲҳжӢүи„ұз»ҙдәҡзҡ„дё–йў„иөӣпјҢиӢұж је…°йңҖе…ЁеҠӣдәүеӨәз§ҜеҲҶжҰңдјҳеҠҝпјҢж–ҜеҚЎеҲ©зү№иҷҪжңӘеҝ…иғҪиҺ·еҫ—еҮәеңәжңәдјҡпјҢдҪҶйҖҡиҝҮдёҺйЎ¶зә§йҳҹеҸӢеҗҢеңәи®ӯз»ғз§ҜзҙҜзҡ„з»ҸйӘҢпјҢжҲ–е°ҶжҲҗдёәд»–иҒҢдёҡз”ҹж¶Ҝзҡ„йҮҚиҰҒи·іжқҝгҖӮ

milan米兰,米兰官网,米兰官网登录入口,米兰官方网站,milan.comд»ҺзғӯеҲә U18 зҡ„иҝӣзҗғжңәеҷЁеҲ°иӢұж је…°жҲҗе№ҙйҳҹзҡ„и®ӯз»ғеёёе®ўпјҢж–ҜеҚЎеҲ©зү№зҡ„жҲҗй•ҝиҪЁиҝ№еҚ°иҜҒзқҖиӢұж је…°йқ’и®ӯ "еҫӘеәҸжёҗиҝӣ" зҡ„еҹ№е…»йҖ»иҫ‘гҖӮиҝҷеңәеӣ дјӨз—…еӮ¬з”ҹзҡ„еҫҒеҸ¬пјҢжҲ–и®ёжӯЈжҳҜиҝҷдҪҚж–°жҳҹд»Һ "жҪңеҠӣиӮЎ" иң•еҸҳдёә "е®һз”ЁеһӢеүҚй”Ӣ" зҡ„е…ій”®еҘ‘жңәпјҢиҖҢдёүзӢ®еҶӣеӣўзҡ„й”ӢзәҝиҪ®жҚўеә“дёӯпјҢд№ҹжҲ–е°Ҷеӣ жӯӨеўһж·»дёҖдҪҚеҖјеҫ—жңҹеҫ…зҡ„е№ҙиҪ»еҠӣйҮҸгҖӮ